文化財を大切にしましょう

埋蔵文化財は、わたしたちの郷土の歴史を知る上でとても大切です。埋蔵文化財とは文化財が土地に埋まっている状態の総称で、集落跡や城館跡、出土する土器や石器などのことを指します。これらは一度壊してしまうと二度と元には戻せません。周囲の埋蔵文化財の包蔵地内※(以下、遺跡)で土木工事等※の事業を行うときは、文化財保護法に基づき、事前に飯綱町教育委員会と協議が必要になります。作業中に埋蔵文化財を発見したときは、ただちに飯綱町教育委員会へ連絡をしてください。

※周知の埋蔵文化財の包蔵地内…一般的には「遺跡」と呼びます。

※土木工事等は、地下に影響を及ぼす一切の行為を指します。

(土地の掘削、建物の新築・解体、造成、土地改良、土地開発、盛土工事など)

※農地転用許可申請・建築確認申請などとあわせて

必ず埋蔵文化財の確認をお願いします。

文化財保護法上の手続き

1.開発地域の照会

飯綱町での開発行為、または土木工事等の事業を計画する場合は、その場所が遺跡の範囲内であるか否かを、以下の方法で確認します。

- 飯綱町教育委員会にFAXまたは電子メールで確認する。

- いいづな歴史ふれあい館窓口で確認する。

2.届出及び必要書類の提出

遺跡内で土地の掘削を伴う開発行為を行うときは、以下の届出および必要書類を県県民文化部へ提出することが義務付けられています。(文化財保護法93条)

※着手予定時期の60日前までの提出にご協力をお願いします。

※協議や保護措置には相応の期間を要します。

○土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出(2部提出)

93条届出(民間事業) (PDF 121KB) 93条届出(民間事業) (DOCX 19.2KB)

○土地所有者の発掘調査承諾書(1部提出)

土地発掘調査承諾書.pdf (PDF 74.5KB) 土地発掘調査承諾書.doc (DOC 30KB)

3.保護協議について

協議は、開発側と飯綱町教育委員会で行います。 遺跡は、現状のまま保存しておくことが理想です。まずは開発地や工法等の変更により、可能な限り現状保存できるように検討します。 現状保存が難しくやむを得ず開発行為を行う場合は、開発前に発掘調査を実施し、出土した遺構や遺物等の状況を記録したものを発掘調査報告書等により後世に残す、記録保存という形を選択します。 事業予定地が遺跡に含まれていても、遺構や遺物の密度など土の中の詳しい状況は不明なことが多いので、本格的な発掘調査の前に現地調査や試掘調査を行うことがあります。 協議の結果を届出に添付し、長野県教育委員会へ提出します。提出後、長野県教育委員会から事業者側へ、発掘調査・工事立会・慎重工事のいずれかの保護措置を実施し、遺跡の保護にあたるように通知があります。通知後、事業者側と飯綱町教育委員会で日程調整等行いながら、通知内容に準じた保護措置を実施します。

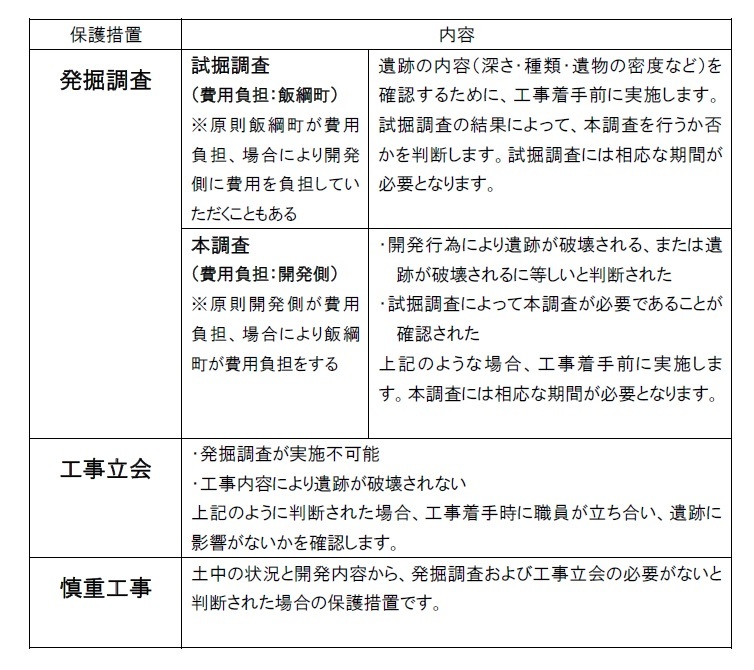

4.保護措置の内容

5.調査終了から工事着手

調査終了時には、飯綱町教育委員会から事業者側に連絡します。現場での保護措置が終了次第、工事に着手することができます。

6.参考

長野県ホームページ(埋蔵文化財関係規定・様式) https://www.pref.nagano.lg.jp/bunkashinko/maibun/maibuntop.html